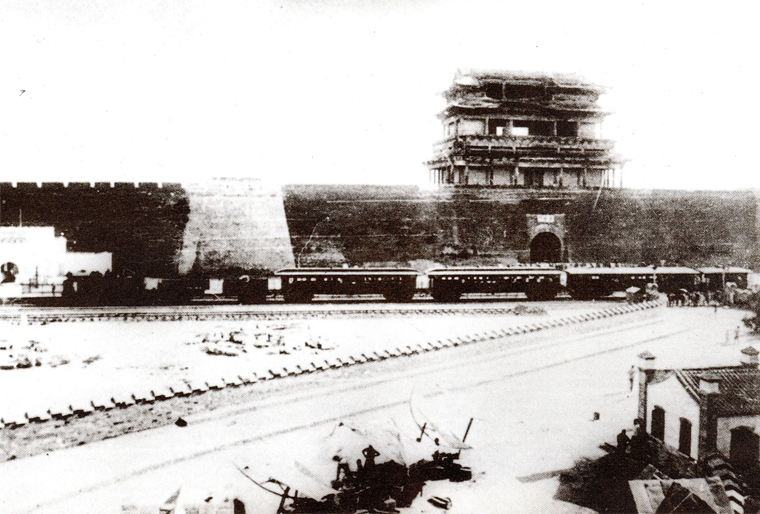

(五)德胜门

德胜门(清末)扫描《八国联军侵华时期照片集》 (3)

德胜门(清末)扫描《八国联军侵华时期照片集》 (3)

【历史沿革】 德胜门修建于明永乐年间。明永乐十八年(1420年)修北京城时把大都城的北城墙南移,另修城门和瓮城,德胜门城楼比安定门城楼更大。城门洞大而高,几乎达到城台上沿。明代弘治、正德、嘉靖、隆庆、万历等朝均有修缮。清代沿明旧制,顺治元年(1644年)十月规定正黄旗军民居德胜门内。康熙十八年(1679年)京师大地震,震毁重修。乾隆时曾重建德胜门。光绪二十八年(1902年)修缮箭楼瓮城,1915年修筑铁路将瓮城拆除,城楼于1921年因严重倾斜而拆除,仅余券门并于1955年拆除,1951年曾维修箭楼,箭楼于1976年唐山地震时外檐及部分砖墙倾斜,1980年重修,1982年竣工,设立文保所,并对外开放,列为北京市重点文物保护单位,为北京仅存的两座箭楼之一。1992年恢复德胜门瓮城内的真武庙。现在在德胜门的箭楼上长年举办历史古钱币展。

【建筑结构】 德胜门门楼为重檐歇山式屋顶,灰筒瓦顶,绿色琉璃瓦剪边。楼连台通高36米,面阔五间(31.5米),进深三间(16.8米)。箭楼为重檐歇山式屋顶、灰筒瓦顶、绿色琉璃瓦剪边,面阔七间(34米),进深三间(9.6米),南面出抱厦五间,抱厦南面有三门、两檐间和东、西、北三面墙上及抱厦两侧各开箭窗四层共八十二孔。瓮城为北端呈圆弧状的长方形,东西70米,南北为118米,瓮城东侧墙上辟券顶闸楼门,门上建闸楼。

【北京保卫战】 明代于谦领导的北京保卫战的决胜处就在这里。明正统十四年(1449年),蒙古首领也先兵临城下,于谦命神机营火炮齐发,一举击毙号称铁颈元帅的也先弟平章幸罗卯那孩。北京保卫战的胜利,不仅加强了京师部队的战斗力,组成了一支战斗力较强的机动兵力,使瓦剌军不敢窥视京师;而且还促进了边防建设,收复了许多要塞和重镇,使明王朝的统治得到了进一步的加强。所以,人们都相信“德胜”这个名字很好听,以后出城打仗时,都从这里出门。

【得胜之门】康熙五十七年(1718年)皇十四子胤祯西征就是从德胜门出发,期望旗开得胜。在城门口他望城叩首,以祈凯旋。此外,明末李自成大顺军破北京,李自成也是由此门入城“得胜”的。清朝时士兵得胜还朝,进德胜门时要高唱“得胜歌”,这得胜歌就是八角鼓(单弦)的前身。

【德胜午炮】 德胜门东边的城墙上放着一尊炮,不过,这炮不是打仗用的,是报时用的。每日午时,德胜门和宣武门同时一声火炮,城内的老百姓听炮对时。可是,北京城人称“宣武午炮”却不说“德胜午炮”,估计可能是宣武门杀人总在午时,炮声一响人头落地,比德胜门有名的缘故。

【德胜石碣】乾隆四十三年(1778年),天下大旱颗粒无收,老百姓生活凄苦,乾隆皇帝去明陵祈福,待走到德胜门的时候,天降大雪,将旱灾消除,乾隆帝非常高兴,便作御诗,立“祈雪”石碑一通,有黄顶碑楼,碑之高大,令其它诸门的石刻难以比拟,人称:“德胜祈雪”。“德胜石碣” 为德胜门一处标志性景观。

德胜门扫描《旧京大观》 (5)